1. Introduzione

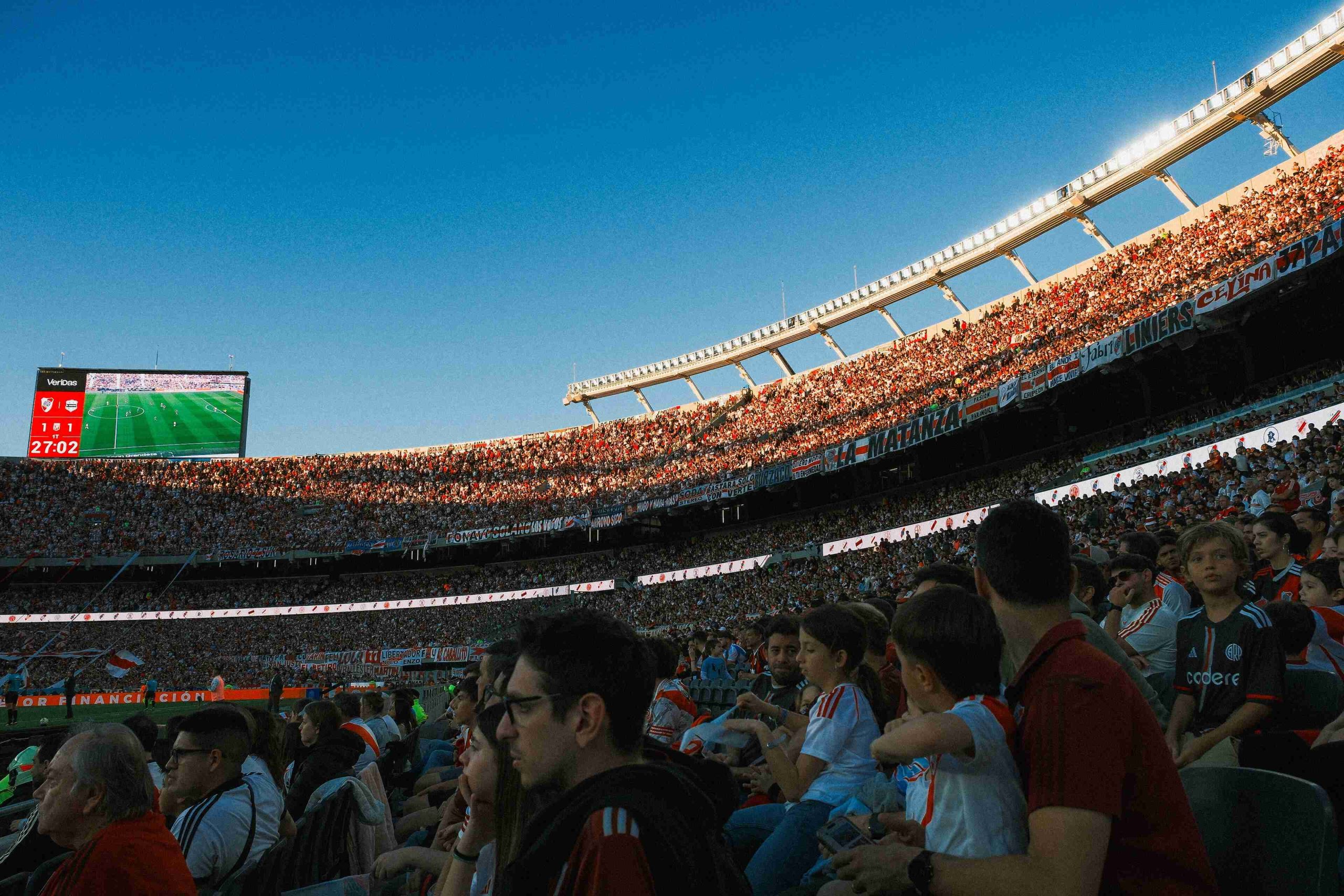

Udine, 15 ottobre 2025 – L’aria è elettrica e carica di tensione all’esterno dello stadio Friuli. Centinaia di manifestanti pro-Palestina si sono radunati nelle strade adiacenti, urlando slogan e sventolando bandiere, mentre le sirene delle camionette della polizia interrompono il brusio della folla. Gli idranti sono pronti, e sul tetto di alcune strutture circostanti spiccano figure di cecchini schierati per garantire la sicurezza. All’interno, lo stadio non è da meno: il pubblico italiano fischia con forza, mentre alcuni spettatori cercano di attirare l’attenzione dei giocatori con striscioni che richiamano la situazione politica in Medio Oriente. Il contrasto tra la bellezza del calcio e la gravità del conflitto esterno crea un’atmosfera unica, sospesa tra sport e protesta sociale.

Quella che dovrebbe essere una normale partita di qualificazione ai Mondiali 2026, Italia contro Israele, si trasforma in un vero e proprio palcoscenico politico. La partita, fissata per le 20:45, vede confrontarsi due squadre con ambizioni sportive elevate, ma il contesto esterno rende ogni azione sul campo simbolica, amplificando il peso di ogni fischio, di ogni applauso e di ogni coro. Le strade che conducono allo stadio sono sorvegliate con rigore mai visto prima, e la presenza di contingenti dell’esercito testimonia la percezione di una minaccia reale, non solo di ordine pubblico, ma di tensioni geopolitiche.

Il contrasto tra la normale routine calcistica e la portata delle manifestazioni esterne fa emergere una domanda cruciale: fino a che punto il calcio può rimanere uno spazio neutrale, e quando invece diventa inevitabilmente un veicolo di espressione politica? In passato, episodi simili hanno suscitato dibattiti in tutta Europa, ma raramente con una concentrazione di tensione così alta in un contesto di qualificazione mondiale. Gli spettatori, così come i tifosi da casa collegati tramite televisione e social media, si trovano a vivere non solo una partita, ma un evento che intreccia sport, politica e società in un unico momento.

I media internazionali riferiscono di migliaia di partecipanti alle proteste, mentre i commentatori sportivi cercano di bilanciare l’analisi tecnica della partita con la narrazione dei disordini esterni. Ogni passaggio, ogni azione di gioco sembra acquisire un significato più ampio, riflettendo la tensione presente nelle strade di Udine e nei cuori dei tifosi. È evidente che, in questi casi, il calcio non è più solo intrattenimento: diventa uno specchio delle divisioni e delle passioni della società.

Mentre le squadre si preparano a scendere in campo, l’eco dei cori e dei fischi penetra negli spogliatoi, influenzando l’atmosfera prima ancora del fischio d’inizio. La partita di Udine si configura così come un test non solo sportivo, ma anche sociale: misura la capacità delle istituzioni di gestire tensioni politiche, la maturità dei tifosi nel distinguere tra sport e attivismo e la resilienza dei giocatori nel mantenere concentrazione e professionalità in un contesto straordinariamente complesso.

In definitiva, questa serata pone interrogativi profondi: può davvero esistere un calcio “puro”, separato dalle tensioni del mondo esterno? Oppure lo sport, e in particolare il calcio, diventa inevitabilmente un palcoscenico in cui si riflettono i conflitti, le passioni e le ingiustizie della società contemporanea? La risposta a queste domande è ciò che rende la partita Italia-Israele di Udine un evento da seguire non solo sul piano sportivo, ma anche sul piano culturale e politico.

2. Contesto politico e sociale

Il conflitto tra Israele e Palestina ha attraversato una fase critica negli ultimi mesi, con sviluppi significativi che hanno attirato l’attenzione internazionale. Il 14 ottobre 2025, Israele ha restituito un primo gruppo di corpi di palestinesi uccisi durante la guerra a Gaza, segnando un passo importante in un contesto di tensioni e preoccupazioni umanitarie persistenti.

Tuttavia, nonostante questo gesto, la situazione rimane complessa. Israele ha limitato l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, chiudendo il valico di Rafah con l’Egitto, a causa di controversie sul ritorno dei corpi di ostaggi deceduti. Solo otto dei ventotto corpi previsti sono stati trasferiti, suscitando preoccupazioni tra le organizzazioni internazionali.

Inoltre, la firma di un trattato di pace tra Israele e Hamas ha portato a sviluppi contrastanti. Pochi giorni dopo l’accordo, Hamas ha eseguito pubbliche esecuzioni di presunti collaboratori, suscitando critiche da parte della comunità internazionale e mettendo in discussione la stabilità del cessate il fuoco.

Questi eventi hanno avuto un impatto diretto anche in Italia, dove la questione palestinese è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico. Dal settembre 2025, oltre 75 città italiane hanno visto manifestazioni di solidarietà con Gaza, organizzate da sindacati, movimenti giovanili e gruppi della società civile.

Le proteste hanno assunto diverse forme, tra cui scioperi generali, sit-in e cortei, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e fare pressione sul governo italiano affinché adotti una posizione più critica nei confronti delle politiche israeliane. In alcune città, i sindaci hanno esposto bandiere palestinesi sugli edifici comunali e hanno partecipato a scioperi simbolici.

Queste manifestazioni hanno sollevato anche interrogativi sulla posizione del governo italiano. La premier Giorgia Meloni è stata criticata per non aver riconosciuto uno Stato palestinese e per non aver esercitato pressioni su Israele durante il conflitto. Ciò ha portato a un aumento delle tensioni politiche interne e a un rafforzamento del movimento di solidarietà con Gaza.

In questo contesto, la partita di calcio tra Italia e Israele a Udine è diventata un simbolo delle divisioni politiche e sociali in corso. Le manifestazioni pro-palestinesi hanno avuto luogo nonostante l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, indicando che la questione rimane un tema caldo nel dibattito pubblico italiano.

L’evento ha anche sollevato interrogativi sul ruolo dello sport come veicolo di espressione politica. Le manifestazioni hanno attirato l’attenzione internazionale, mettendo in luce come eventi sportivi possano diventare palcoscenici per questioni politiche e sociali più ampie.

3. La cronaca degli eventi

Poche ore prima del fischio d’inizio, le strade di Udine si trasformano in un mosaico di tensione e manifestazioni. Centinaia di manifestanti pro-Palestina si radunano davanti agli ingressi principali dello stadio Friuli, con striscioni, bandiere e cori. La polizia è già presente in forze, pattuglie schierate lungo i percorsi principali, veicoli blindati pronti a intervenire. Secondo quanto riportato da ANSA, le autorità stimano la presenza di oltre 2.500 manifestanti. Gli idranti sono armati, e sui tetti circostanti osservatori segnalano figure di cecchini schierati per garantire la sicurezza.

All’interno dello stadio, l’atmosfera è altrettanto elettrica. I tifosi italiani fischiano al momento della comparsa della squadra israeliana, mentre alcuni spettatori mostrano striscioni di protesta contro le politiche israeliane. I cori si alternano a lunghi silenzi carichi di tensione. L’eco dei rumori esterni penetra fino al campo, creando un contesto unico e surreale per i giocatori.

Il fischio d’inizio non calma la tensione. All’esterno, le camionette della polizia intervengono per disperdere gruppi di manifestanti che tentano di avvicinarsi ai varchi d’ingresso. La Repubblica segnala brevi momenti di contatto tra forze dell’ordine e manifestanti, con l’uso di idranti e fumogeni. I cori dello stadio si fanno più intensi: “Libertà per Gaza!”, urlano alcuni tifosi, mentre altri rispondono con bandiere italiane e applausi di sostegno alla nazionale.

Durante la partita, la tensione non diminuisce. Ogni passaggio sul campo sembra carico di significato politico, e i fischi dei tifosi si mescolano ai cori dei manifestanti esterni. Le autorità mantengono un controllo serrato delle vie di accesso e delle zone circostanti. L’agenzia Reuters riferisce che alcune strade adiacenti allo stadio vengono temporaneamente chiuse per evitare incidenti, mentre il personale di sicurezza monitora la folla tramite droni e telecamere.

Al termine della partita, la situazione si intensifica nuovamente. Migliaia di persone si riversano nelle strade per manifestare, alcune in modo pacifico, altre tentando di sfondare i cordoni di polizia. Gli idranti vengono riattivati e gli agenti in assetto antisommossa cercano di contenere i gruppi più agitati. Non si registrano feriti gravi, ma la tensione resta palpabile. I media locali riportano immagini di fumo, bandiere sventolate e cori che riecheggiano per le vie del centro di Udine.

Le dichiarazioni ufficiali confermano la gravità della situazione. La Questura di Udine ha emesso un comunicato: “Abbiamo garantito la sicurezza dei cittadini e degli spettatori, evitando che gli incidenti degenerassero. Continueremo a monitorare la situazione nelle ore successive.” Le autorità sportive, attraverso la FIGC, ribadiscono il diritto di tutti a seguire la partita in sicurezza, condannando qualsiasi forma di violenza.

In conclusione, la cronaca di questa giornata mostra come una partita di calcio possa trasformarsi in un evento carico di significato sociale e politico. Dal prepartita, con le manifestazioni in strada, al fischio finale, passando per momenti di alta tensione durante il match, Udine diventa simbolo della complessità che emerge quando sport e politica si intrecciano. La partita Italia-Israele non è stata solo un evento calcistico, ma un riflesso delle divisioni e delle passioni che attraversano la società contemporanea.

4. Reazioni sui social media

La partita tra Italia e Israele a Udine, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ha scatenato un’ondata di reazioni sui social media, trasformando l’evento sportivo in un palcoscenico di discussione politica e sociale.

Prima della partita: mobilitazione online

Nei giorni precedenti l’incontro, le piattaforme social sono state invase da appelli alla protesta. Il Comitato per la Palestina-Udine ha utilizzato Facebook e Twitter per organizzare il corteo previsto per il 14 ottobre, invitando alla partecipazione con slogan come “Fuori Israele dalla FIFA” e “Lo sport non può nascondere il genocidio”. L’hashtag #NoComplicità è diventato virale, con migliaia di condivisioni e commenti. Anche organizzazioni internazionali hanno rilanciato gli appelli, aumentando la visibilità della manifestazione.

Durante la partita: tensione in tempo reale

Mentre la partita si svolgeva, i social media sono stati teatro di un acceso dibattito. Su piattaforme come X (precedentemente Twitter) e Instagram, gli utenti hanno commentato in tempo reale gli eventi allo stadio. Molti hanno denunciato l’uso di idranti e la presenza di cecchini sui tetti, esprimendo preoccupazione per la sicurezza dei manifestanti e degli spettatori. Altri hanno condiviso video dei cori contro l’inno israeliano, evidenziando la tensione tra sport e politica.

Alcuni utenti hanno criticato la scelta di giocare la partita in un momento di alta tensione internazionale, mentre altri hanno difeso il diritto di esprimere opinioni politiche anche durante eventi sportivi. Il dibattito si è intensificato quando sono emerse notizie di giornalisti feriti durante gli scontri, alimentando ulteriormente le discussioni online.

Dopo la partita: riflessioni e polemiche

Il giorno successivo, i social media hanno continuato a essere un luogo di confronto. Le immagini degli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine sono state ampiamente condivise, suscitando indignazione e solidarietà. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per la gestione della sicurezza e per la violenza durante le proteste. Altri hanno sottolineato la legittimità delle manifestazioni in un contesto di diritti umani e giustizia sociale.

Le dichiarazioni ufficiali delle autorità italiane, che hanno giustificato l’uso della forza per mantenere l’ordine pubblico, sono state oggetto di critiche sui social media. Molti utenti hanno chiesto maggiore trasparenza e responsabilità nelle azioni delle forze dell’ordine.

Inoltre, la partita ha avuto un impatto sulle tendenze di ricerca online. Secondo quanto riportato da MSangiuseppe.it, le ricerche su Google relative a “Italia-Israele” sono aumentate del 1000% nelle quattro ore successive all’evento, indicando l’intensificarsi dell’interesse pubblico e delle discussioni online.

In conclusione, i social media hanno svolto un ruolo cruciale nel documentare e amplificare le reazioni alla partita di Udine, fungendo da specchio delle divisioni e delle passioni che attraversano la società contemporanea. L’evento ha dimostrato come lo sport possa essere un catalizzatore di dibattito politico e sociale, con le piattaforme digitali che offrono uno spazio per l’espressione e la riflessione collettiva.

5. Il calcio come spazio di espressione politica

La partita Italia-Israele a Udine mette in luce il delicato equilibrio tra sport e politica, mostrando come il calcio possa trasformarsi in un palcoscenico di espressione sociale. Gli stadi non sono più semplici luoghi di intrattenimento: diventano spazi in cui tifosi, giocatori e società civile possono manifestare opinioni e solidarietà su temi globali.

Storicamente, il calcio ha spesso ospitato messaggi politici. Durante gli Europei del 2016, alcuni striscioni e cori denunciavano ingiustizie internazionali, mentre alla Coppa del Mondo del 2018 in Russia furono documentati episodi di protesta pacifica contro decisioni governative locali. Anche nei club europei, i tifosi hanno utilizzato maglie personalizzate e simboli sugli spalti per comunicare messaggi sociali, un esempio recente è rappresentato dai giovani appassionati che indossano la maglia Mbappé Real Madrid con slogan solidali o messaggi di giustizia sociale durante eventi internazionali. Questi gesti mostrano come lo sport possa diventare un veicolo potente di comunicazione, capace di raggiungere un pubblico globale.

Da un lato, molti tifosi sostengono il diritto di utilizzare il calcio come piattaforma di visibilità. Striscioni, cori e maglie simboliche possono sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come i diritti umani o la solidarietà internazionale. In un mondo sempre più connesso, i contenuti condivisi online dagli stadi raggiungono milioni di utenti, amplificando l’impatto dei messaggi sociali.

Dall’altro lato, club, federazioni e governi sottolineano l’importanza di garantire la sicurezza. La presenza di manifestazioni politiche durante le partite può aumentare il rischio di incidenti, generare tensioni tra tifoserie e complicare la gestione dell’evento. La FIGC ha più volte ribadito che gli stadi devono rimanere spazi sicuri, e che la violenza o i tentativi di occupare aree non autorizzate non possono essere tollerati.

Il dibattito si estende anche sul piano internazionale. Eventi come le qualificazioni mondiali coinvolgono squadre e tifosi di nazioni diverse, e ogni gesto sugli spalti può assumere significati geopolitici. L’equilibrio tra libertà di espressione e rispetto delle regole sportive diventa cruciale: la sfida consiste nel permettere ai tifosi di far sentire la propria voce senza compromettere la sicurezza e l’integrità della partita.

Alcuni esperti propongono soluzioni intermedie, come aree dedicate per le manifestazioni pacifiche, piattaforme digitali ufficiali dei club per sensibilizzare su temi sociali, o iniziative di coinvolgimento dei tifosi prima e dopo le partite. Così, gesti simbolici come indossare la maglia Mbappé Real Madrid con messaggi sociali possono essere valorizzati senza interferire con lo svolgimento del match.

In definitiva, il calcio si conferma un riflesso della società: uno spazio in cui passione sportiva, opinioni politiche e sensibilità sociale si intrecciano. La partita di Udine dimostra che gli stadi non sono più isolati dal contesto politico e culturale. Il vero nodo resta trovare un equilibrio tra diritto di espressione e responsabilità collettiva, tra sicurezza e visibilità sociale, lasciando aperta la domanda centrale: fino a che punto lo sport può diventare una piattaforma di attivismo senza perdere la sua funzione primaria di gioco?

6. Implicazioni per il futuro

L’evento di Udine ha messo in luce sfide significative per il futuro della gestione delle partite internazionali. Gli incidenti legati alla protesta pro-Palestina hanno evidenziato la necessità di rivedere protocolli di sicurezza, strategie di controllo della folla e coordinamento tra club, federazioni e autorità pubbliche. La pianificazione di eventi sportivi oggi non può più limitarsi agli aspetti tecnici del gioco: deve integrare la gestione del rischio politico e sociale.

In primo luogo, le misure di sicurezza devono essere più flessibili e mirate. L’uso di droni per monitorare la folla, la predisposizione di zone di contenimento per manifestanti pacifici e l’impiego strategico di forze dell’ordine in punti critici rappresentano soluzioni già adottate in altre competizioni internazionali. Tuttavia, come dimostrato a Udine, anche i protocolli più sofisticati devono essere bilanciati con la protezione dei diritti dei cittadini a esprimere opinioni e protestare in modo pacifico.

I club e le federazioni sportive devono quindi assumere un ruolo attivo nella prevenzione dei conflitti. Questo significa programmare incontri con tifosi, organizzare campagne di sensibilizzazione e creare spazi sicuri per esprimere messaggi sociali senza interferire con il regolare svolgimento delle partite. Alcune squadre europee hanno sperimentato aree dedicate agli striscioni politici o piattaforme digitali ufficiali per promuovere cause sociali, riducendo il rischio di tensioni sugli spalti.

Il governo e le autorità locali, d’altro canto, devono mantenere un equilibrio tra sicurezza pubblica e libertà civili. L’impiego di contingenti straordinari, come avvenuto a Udine con l’intervento dell’esercito, può essere efficace nel prevenire incidenti gravi, ma rischia di generare polemiche se percepito come eccessivo o intimidatorio. La trasparenza delle azioni delle forze dell’ordine, unitamente a protocolli chiari e comunicati ufficiali, diventa fondamentale per garantire fiducia tra i cittadini e i tifosi.

Per i tifosi, l’esperienza di Udine rappresenta un monito su come partecipare in modo responsabile alle manifestazioni, rispettando al contempo le regole degli stadi e la sicurezza di tutti. La responsabilità collettiva diventa un elemento centrale: la passione sportiva può coesistere con la sensibilità sociale, ma richiede consapevolezza e collaborazione.

Guardando al futuro, emergono interrogativi cruciali: il calcio può continuare a svolgere il ruolo di “specchio della società” senza compromettere la sicurezza? Le piattaforme digitali e le iniziative extra-stadio possono sostituire in modo efficace le proteste sugli spalti, o la visibilità del palcoscenico sportivo rimane insostituibile per alcune cause? E ancora, come evolveranno le politiche dei club e delle federazioni per gestire eventi sempre più complessi, in un mondo in cui questioni politiche e sociali influenzano inevitabilmente lo sport?

In sintesi, la partita Italia-Israele a Udine non è stata solo un episodio isolato, ma un caso di studio che invita a riflettere su come il calcio possa bilanciare intrattenimento, sicurezza e responsabilità sociale. Le strategie future dovranno essere innovative, inclusive e flessibili, capaci di garantire che lo sport continui a unire, pur rispettando i diritti fondamentali dei tifosi e affrontando le sfide della società contemporanea.

7. Conclusione

La partita tra Italia e Israele a Udine rappresenta un caso emblematico di come sport, politica e società possano intrecciarsi in modi inaspettati e complessi. Dall’ingresso dei tifosi agli scontri nelle strade, dalle tensioni sugli spalti alle discussioni sui social media, l’evento ha mostrato chiaramente che il calcio non esiste mai in isolamento. Ogni gesto, ogni coro e ogni protesta portano con sé significati che vanno ben oltre il semplice risultato della partita.

Il dibattito sollevato da questo episodio riguarda la capacità dello sport di rimanere un terreno neutrale oppure di trasformarsi inevitabilmente in un palcoscenico per cause sociali e politiche. La presenza di manifestazioni pro-Palestina, la gestione della sicurezza da parte delle autorità e le reazioni dei tifosi hanno dimostrato che le partite di calcio possono riflettere le tensioni e le passioni della società contemporanea, diventando un microcosmo delle sfide globali.

La questione centrale resta quindi aperta: come trovare un equilibrio tra diritto di espressione, sicurezza e intrattenimento sportivo? I club, le federazioni e i governi devono confrontarsi con la realtà di un mondo in cui le problematiche sociali e politiche influenzano inevitabilmente l’esperienza sportiva. Allo stesso tempo, i tifosi hanno il compito di esprimersi in modo responsabile, consapevoli che ogni azione sugli spalti può avere ripercussioni significative.

Storicamente, il calcio ha già ospitato momenti di protesta e solidarietà. Dalle campagne per i diritti civili alle manifestazioni contro guerre e ingiustizie, lo sport ha spesso amplificato voci che altrimenti sarebbero rimaste marginali. Anche il fenomeno delle maglie da collezione e dei simboli sugli spalti, come la maglia Mbappe Real Madrid indossata da giovani tifosi durante eventi internazionali, riflette la capacità del calcio di trasmettere messaggi culturali e identitari oltre il campo da gioco.

In questo senso, la partita di Udine può essere vista come un monito e un’opportunità. Monito perché ricorda che ignorare il contesto sociale e politico può trasformare un evento sportivo in un focolaio di tensione. Opportunità perché offre l’occasione di sviluppare strategie innovative per gestire le manifestazioni, educare i tifosi e creare spazi sicuri dove lo sport possa coesistere con l’espressione politica.

La conclusione non può essere definitiva, perché la relazione tra calcio e società è in continua evoluzione. Il dibattito resta aperto: il calcio può davvero restare neutrale o è inevitabile che diventi un palcoscenico per le cause sociali? Gli eventi di Udine ci ricordano che ogni partita porta con sé storie, emozioni e conflitti che vanno al di là del risultato sul tabellone. Il calcio, in questo senso, non è solo uno sport: è un riflesso della società, un catalizzatore di discussioni e un simbolo della nostra epoca.

In ultima analisi, come sottolinea l’eco dei cori e dei fischi di Udine, le tensioni politiche e sociali continueranno a intrecciarsi con il mondo dello sport. Ogni maglia, ogni stadio e ogni tifoso raccontano una storia che supera il rettangolo di gioco, confermando che il calcio, pur nella sua funzione di intrattenimento, rimane un potente strumento di espressione culturale e sociale. E forse, proprio in questo intreccio tra sport e società, risiede la vera magia del gioco.